"청춘 바쳐 일하는데 시급 6030원이라니 힘 빠지죠."

지난 10일 서울시 마포구 한 커피전문점에서 만난 아르바이트 직원 김동명(24)씨는 내년도 최저임금 시급이 6030원으로 결정됐다는 소식에 "허탈했다"며 "오른 대중교통비와 물가, 4대 보험비를 고려하면 결국 남는 돈은 비슷할 것"이라고 한숨을 내쉬었다.

음악을 하기 위해 서울에서 살기 시작한 김씨는 늦은 밤에야 작곡 작업을 시작한다. 생계비를 위해 주 5일, 하루 7시간을 꼬박 일하는 탓이다. 하지만 주거비와 통신비, 교통비, 공과금 등을 내고 나면 여윳돈이 얼마 없다.

김씨는 "최저 시급이 1만원까지 오를 수 있을지 기대했는데 허무하다"며 "하고 싶은 일을 미뤄도 밥 한 끼 사 먹기 힘든 시급을 받는다니 '최저'시급이란 말이 무색하다"고 말했다.

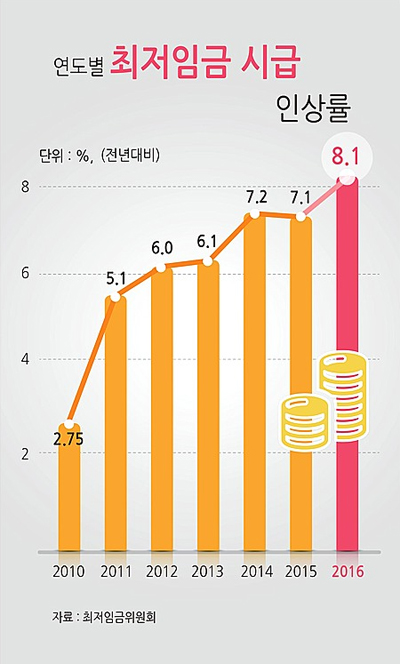

최저임금위원회가 내년도 최저임금 시급을 올해 5580원보다 450원(8.1%) 인상했다. 인상률은 2008년 이후 최대치지만 20대 청춘들 반응은 싸늘했다. 이들은 "최소한의 생활을 보장하기엔 턱없이 모자란다"고 입을 모았다.

편의점에서 5개월째 일하는 대학생 A씨는 "최저 시급이 6000원을 넘어도 400만원에 육박하는 한 학기 등록금과 월세 50만원을 감당하기엔 힘들다"며 "최저 시급이 물가를 반영하기는커녕 시민들이 최저 시급에 맞춰 생활해야 한다"고 강조했다.

최저임금위원회가 발표한 2013년 기준 미혼 단신 노동자의 월평균 실태생계비는 150만6179원이다. 내년도 최저임금을 월급으로 환산하면 126만원(209시간 근무 기준)으로 83% 수준이다.

그는 "SPA 의류를 사고 편의점 도시락을 주로 먹는다"면서 "최저 시급이 올라야 소비도 늘고 상인들도 좋은 것 아니냐"고 전했다.

"왜 먹고 살기 힘들 때 최고 수준으로 최저 시급을 올리는지 모르겠습니다."

아르바이트 직원들의 고용주들도 울상이다. 다만 이들은 "인상율이 현재 경제 상황과 비교해 '높다'"면서 "자

영업자나 영세상공인들은 버티기 힘들다"고 했다.

경기도에서 편의점을 10년째 운영 중인 B씨는 "직원들 시급이 올라가는 건 반대하지 않는다"면서도 "정부가 내수 침체로 어려움을 겪는 자영업자들은 고려하지 않는 것 같다"고 말했다.

유흥가 주변에 있는 B씨네 편의점은 지난해엔 세월호, 올해 5~6월엔 메르스(MERS·중동호흡기증후군) 직격탄을 맞았다. 음료수, 빙과류 매출로 성수기를 누릴 시기지만, 현재 비수기인 겨울 매출을 기록 중이다. 최근엔 경쟁도 치열해졌다. 걸어서 10~15분 거리에 편의점만 8개다.

아르바이트 직원 7명을 고용 중인 그는 "편의점은 24시간 운영돼 직원을 줄이기도 힘들다"며 "인건비 상승에 카드 수수료, 임대료 부담까지 한숨이 나온다"고 말했다.

커피전문점을 운영하는 30대 박모씨는 "시급은 8% 오르지만 4대 보험비와 주휴수당까지 더하면 고용주들 부담은 그 이상"이라며 "서비스업은 제조업보다 쉬는 시간이 많고 쉽게 관두는 이들도 많은데 아쉽다"고 말했다.

지난해부터 디저트 전문점을 운영하며 아르바이트 직원 10명을 고용 중인 C씨는 "6030원은 받아들일 수 있지만 8000~1만원은 현재 경제 상황에 힘든 금액"이라고 밝혔다.